山口県のステージが1に下がり、今年度初めての探Q教室(理科の実験教室)を開催することになりました。

5年生の参加者にとっては初めてのこととなりますので、基本的な安全管理についての話に始まり、装置の組み立て、データの収集、分析、グラフ化の方法を学ぶとても良い機会となりました。

小学生の化学実験の基本のひとつは気体の発生であり、今回は水素を扱うことにしました。水素は、塾の体験会でも登場する可燃性の気体で、適度に酸素と混ぜることによって激しい燃焼を引き起こさせることができます。

水中で気体を捕集する基本的な方法(水上置換法)で気体を集めるための装置をチームで組み立て、知恵を出し合いながら目的とすることができるように工夫していきました。

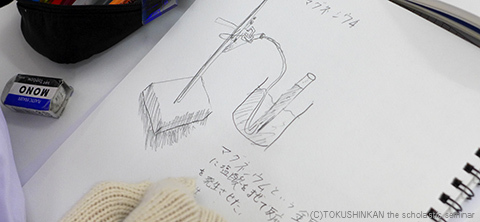

今回は希塩酸とマグネシウムを反応させますので、二叉試験管に入れた希塩酸の質量を正確に測定し、記録しました。

いざ、液体と金属を混ぜると、一気に泡が発生し、量によっては噴き出しそうになる様子を見て驚いていました。また、試験管が急に熱くなることに驚く生徒もおりました。

発生が落ち着いてから、集めた気体の体積をメスシリンダーで測定し、ノートに記録していきます。そして、入れた塩酸の質量と気体の体積との相関関係をグラフ上で考えました。

ほぼきれいに比例の関係が得られましたが、1点だけ外れたデータがありましたので、その原因についても考察して頂きました。

残った時間で、水素の爆発のすごさの体験と、水素ロケットをつくる実験を行いました。水素の爆発による力で、ペットボトルのロケットが一定の方向にすばやく推進することを確認することができ、一斉に子どもたちの歓声が上がる瞬間となりました。