このたび、塾で使用しているメインPCを新しく「自作」しました。

実は、私がパソコンを自作するようになったのは、Windows3.1が発売された頃の、大学院生だった時期にさかのぼります。当時、国算(NEC)のPC-9801RAをはじめとしたパソコンを研究活動で使用していましたが、個人用で買おうとしても1台数十万円もするためとても手が出せず、いわゆるDOS/Vマシンを安価に入手するため、近くの秋葉原の部品店を訪れては、少しずつパーツを揃えたり組み方を学んだりして、自作することを自然と覚えました。

以来、2016年頃まで、デスクトップPCを代々バージョンアップしながら引き継いできました。最後に使っていた自作PCは、Intel Core i7-4790(3.6GHz)搭載のものでしたが、その後は持ち運びの利便性なども考慮し、富士通やHP製のノートパソコンに切り替えました。

ノートPCもこの数年で性能は大きく向上し、切り替え後3台ほど乗り換えて使用してきましたが、やはり、より高速な処理や安定性を求めるとデスクトップの力が必要だと感じ、この度再び自作に踏み切ることにしました。

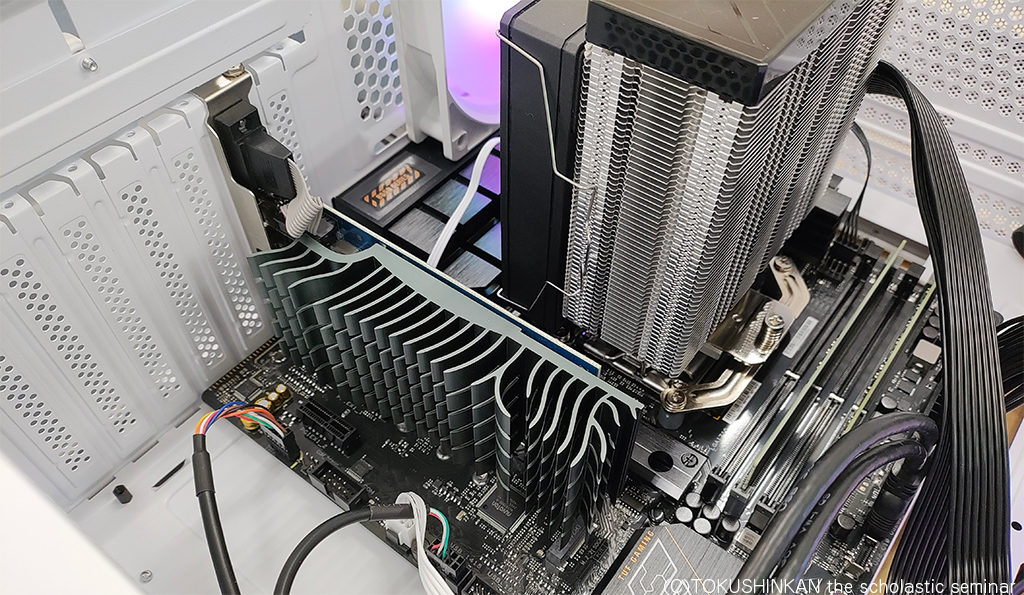

自作に際して、これまでは一貫してIntel社製のCPUを採用した機種としてきましたが、今回初めて、ビジネス用途でより高速とされるAMD社のCPU「RYZEN 9(4.2~5.7GHz)」を採用しました。自作といっても、互換性のある部品を組み合わせて組み立てるだけで、約9年前と比較しても基本的な構造は変わっておらず、昔の知識をそのまま使って実質2時間ほどで完成しました。

その後、Windows11のセットアップを行いましたが、以前はDVDだったものがUSBメモリからのセットアップに変化したのには驚きました。セットアップ後、各種アプリケーションも導入し、本体の動作安定性の確認を行い、無事に塾のメインPCとして引き継ぐことができました。

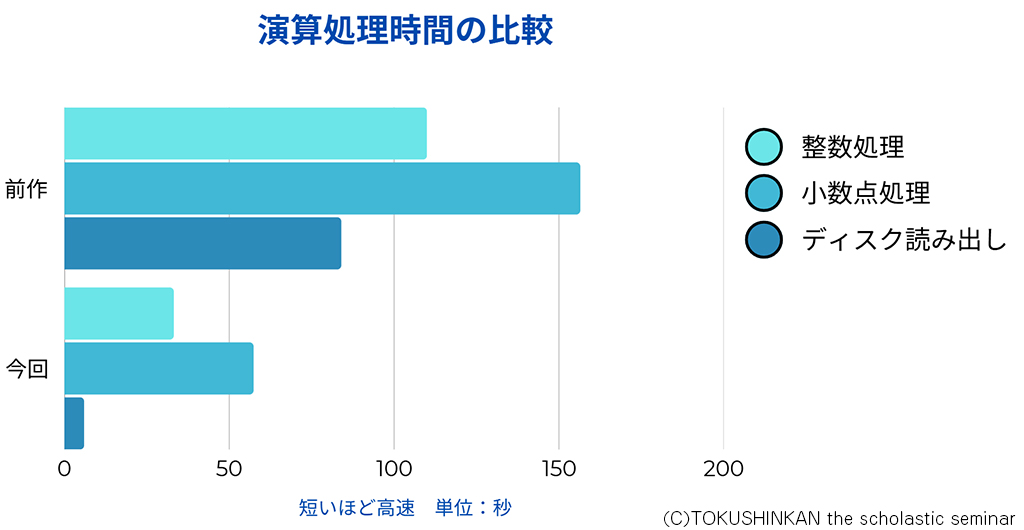

動作速度については、9年前の自作デスクトップと比較して、プロセッサ数は8⇒32に増え、CPUmark値という理論的な値では約8.6倍高速であり、整数演算処理での実測で3.3倍、浮動小数点演算で2.7倍、ディスク読み出しでは特に顕著で11倍の高速化を達成していることが確認できました。改めて、技術の進歩には目を見張るものがあります。

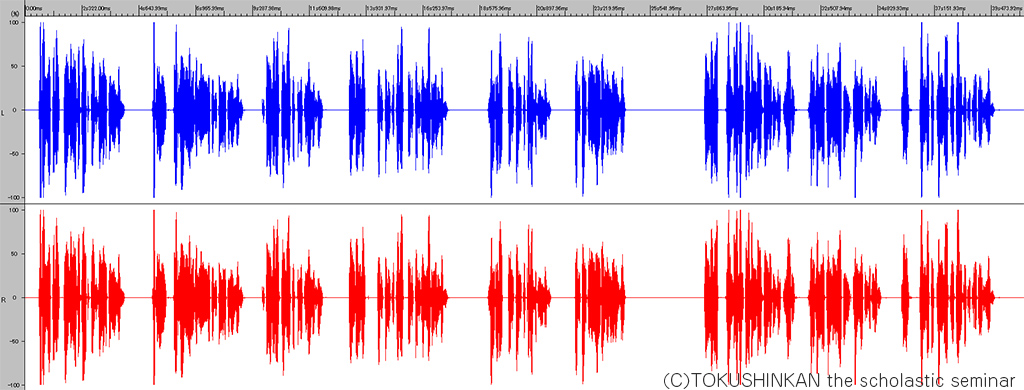

特に最近は、塾での英語教育で音源を活用することが増え、それを編集する業務が増えており、この高速化はとても助かります。全体的な業務効率の向上はもちろん、指導資料の作成や情報管理においても、よりスムーズに対応できる環境が整いました。

塾での学びは、アナログとデジタルの両面から支えられています。教材は紙でも、裏ではPCが教材作成、成績管理、進路資料、システム開発などを担っています。今後も、より良い学習環境を提供できるよう、表に見えない部分の整備も進めてまいります。